Paradoks dalam Manuskrip

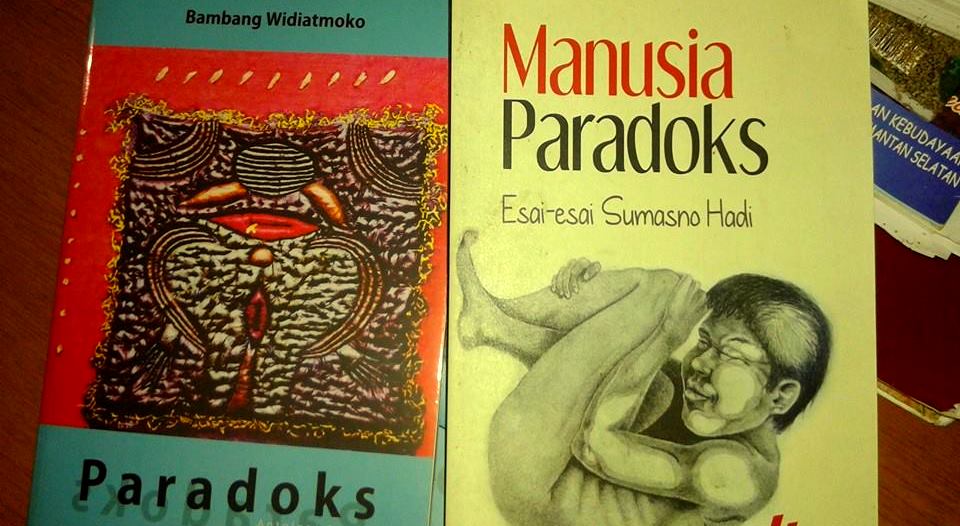

Buku puisi Paradoks (2017) karya penyair Bambang Widiatmoko ini berisi 62 judul sajak atau puisi. Kalau saya tidak salah hitung. Saya sudah membacanya dua kali. Pertama saya baca dengan tempo cepat, lalu yang kedua saya lakukan secara lambat dan serius. Dan berikut adalah hasil pembacaan saya.

Sang penyair di buku telah “menandai” banyak hal, lewat sajak-sajaknya. Penandaan yang saya maksud adalah ketika penyair menemukan bahan isi puisinya. Di buku ini, bahan yang yang diolah adalah soal religiositas, kesejarahan, tentang perempuan dan suara kesetaraan gender, sajian kultur peradaban Melayu, juga tentang problem modernisasi. Dan nampaknya, semua bahan puisi itu coba ditandai oleh penyairnya sebagai suatu pengalaman puitik yang paradoksal. Bahan-bahan itu, sebagian besar diolah melalui pengalaman empiris penyairnya, dalam persinggahan-persianggahannya di berbagai situs.

Di situs gunung Kinibalu, dalam sajak “Dalam Genggaman Awan, Wajah Tuhan Meremang” (hlm. 1), di sini penyair mengolah pengalaman pendakiannya yang membentuk kesadaran religiositasnya. Saya kutip bait pertamanya, “Di ketinggian 3776 meter di atas permukaan laut/ Awan terasa dalam genggaman/ Dan wajah Tuhan tampak begitu dekat/ Dalam kulit wajah yang meremang/ Dan gigil kabut yang menerbangkan angan”.

Kesadaran religius sang penyair juga muncul di sajak “Sajadah Bumi” (hl,. 11). Di sini, penyair melihat realitas alam adalah pantulan akan kebasaran Tuhan. Bahwa, “… Air yang keluar dari sela-sela pasir, dari sela-sela akar pohon/ Seperti jutaan manusia memasuki Masjidil Haram”. Dan “… Betapa ombak besar berasal dari hembusan nafasNya/ Menunjukkan betapa kecil makhluk di lautan lepas…”. Pengalaman religius penyair itu juga terekam dalam dalam sajak “padah Arafah” (hlm. 13).

Soal tema kesejarahan, khususnya sejarah lokal, beberapa sajak terasa mengekspresikan renungan, harapan-harapan, romantisme, juga gugatan sosialnya. Pada sajak “Membakar Sunyi” (hlm. 7), melalui situs Tanjungpinang, penyair melihat gerak sejarah sebagai sebentuk kesunyian. Meski sejarah telah mengubah kenyataan sosial menjadi makin riuh, menjadi tua dan kusam, tapi kesunyian tetap bertahan waktu. Dan sang penyair menuliskan: “Ada yang tak berubah di lorong/ Sejak zaman Raja Ali Haji/ Lalu kini aku menelusuri/ Jejakmu tak bersisa di kedai kopi/ Tanjungpinang berdinding kusam/ Meski jalanan tak lagi lengang/ Membakar sunyi di kedai ini”.

Soal kesejarahan pun ditandai penyairnya sebagai ukuran nilai, sebagai bahan kritik sosial atas peradaban kekinian yang makin materialistik, makin menghamba pada kapital ekonomi. Pada sajak “Manuskrip Sunyi” (hlm. 9), penyair jelas mengkritik realitas politik kekuasaan di Provinsi Banten. Kalau kita mengikuti fenomena dinasti politik penguasa di Banten, maka sajak ini akan menjadi terang. Dikatakan penyair, “Lantas inikah Banten dalam masa perang modern/ Dikepung parbik dan industri, membangun kapitalisme sejati/ Mempertahankan dengan tangan besi/ Melupakan akar tradisi dan kearifan nenek moyang/ Jika harus bertanya: di manakah sukma sejati/ Banten mungkin telah berada di tepi ditelan sunyi”. Sajak ini sebenarnya juga bernada romantik, karena penyair begitu memercayai keemasan nilai masa lalu, sebagai pembanding atau ukuran masa kini. Maka penyair pun menulis: “Lebih dua abad terbangun kejayaan dinasti Banten… Betapa sejarah itu menjadi warisan anak cucu/ membangun Banten berbekal kejayaan masa lalu…”. Senada dengan sajak yang menyoal realitas sejarah politik Banten itu adalah sajak “Melalui Ombak” (hlm. 10).

Sajak-sajak di buku juga banyak menadai tema tentang perempuan, sekaligus suara-suara tuntutan kesetaraan gendernya. Melalui tanda “ibu”, penyair mengolah dan memaknai ibu sebagai per-empu-an, makhluk terhormat dan perlu diagungkan. Lihat saja sajak “Peluru” (hlm. 4), “Menutup Pintu” (hlm. 5), juga sajak “Perempuan Itu Bernama Ibu” (hlm. 14). Dan soal suara feminisme, tuntutan kesetaraan gender ada pada sajak “Tak Perlu Membawa Surat” (hlm 15) yang menandai bahwa sosok RA Kartini adalah simbol perubahan sosial, modernitas. Soal kesetaraan gender ini, sajak alit “Pemain Gender” cukup menarik karena penyair bisa menandainya dalam bahasa musikal dan filosofis. “Pemain gender tentu bisa laki-laki atau perempuan/ Tapi harus selalu berada dalam satuan irama gamelan”. Ya, bahwa dalam kultur musik gamelan, secara fungsional, posisi penabuh gender tidak terikat pada politik gender.

Soal perempuan, buku ini memuat beberapa sajak seri yang terkonsep dalam balutan tradisi peradaban Melayu. Yaitu pada enam buah sajak yang berjudul “Perempuan Hikayat, 1” hingga “Perempuan Hikayat, 6”. Dari keenam sajaknya ini, penyair sebenarnya menandai pengalaman sejarahnya melalui “manuskrip”. Lewat kata manuskrip inilah, penyair menghadirkan suatu refleksi akan peradaban manusia. Dan manuskrip sebagai tulisan berharga peradaban, bagi penyair adalah suatu hikayat yang feminis, karena hikayat yang tertulis pada asalnya berasal dari rahim perempuan. Di sini pula, kedekatan penyair dengan kultur peradaban Melayu nampak. Kutipan dari sajak “Perempuan Hikayat, 2” (hlm. 19) berikut bisa menunjukkannya: “Perempuan hikayat tak pernah berhenti berkisah…/ Permpuan hikayat selalu sibuk menjelajah jalan sunyi/ Melacak peninggalan nenek moyang yang sulit dicari/ Mungkin di almari istana yang makin redup cahayanya/ Atau di peti besi yang telah hancur dimakan usia/ Sebuah manuskrip – selalu menyimpan rahasia”.

Kembali ke titik paradoks—sebagai suatu tanda akan kondisi yang utuh tapi terbelah, sebagai gambaran akan prinsip keteraturan dalam kekacauan, kualitas banyak dalam satu, kebenaran dalam kesalahan—buku puisi ini telah menandainya pada “manuskrip” sebagai kata kunci. Secara personal, barangkali kedekatan penyair dengan manuskrip sejarah telah menjadikan pengalaman empiris itu menjadi bahan yang hidup bagi proses penciptaan kreatif sajk-sajaknya. Buku Paradoks ini pun menjadi satu bentuk puitisasi nilai paradoks yang telah dan akan terus berlangsung, dalam perjalanan peradaban manusia. Dan moral kritis dalam wacana paradoksal di buku ini akan mengantarkan kita pada sebuah tuntutan etis. Apakah sejarah tidak memberikan pelajaran hidup yang cukup bagi kita, untuk terus berusaha membuka “topeng” kita, hingga menjadi semakin manusiawi? Tentu, puisi adalah salah satu mata pelajaran itu.

Tatapan topeng dingin membekukan langkahku / Seolah ingin bertanya, atau malah menjawab tanya/ Seperti album raksasa warisan nenek moyang menampar muka/ Tak mungkin aku berlari mengejar asal muasal semesta// Topeng tak bisa dusta meski berabad ditikap sepi. (Sajak “Topeng”, hlm. 56) ***

2 thoughts on “Paradoks dalam Manuskrip”

Keren Artikelnya Sangat menginspirasi saya, Jangan Lupa Juga Untuk Berkunjung ke website saya yah di https://pudjiantogondosasmito.com

terima kasih…