Limau, Pisang, Rindu dan Formalisme

Sudah lama menjadi pengetahuan bersama bahwa sastra itu multimakna. Keragaman makna itu bukan hanya bersumber dari sifat dasar kata-kata yang polisemik tetapi juga dari adanya beragam cara pandang teoretik terhadap karya sastra. Dalam tulisan ini saya akan menggunakan perspektif formalisme untuk membaca dua puisi karya Gusti Ardiansyah. Selain sebagai apresiasi dan kritik buat penulis, tulisan ini saya dedikasikan untuk mahasiswa PBSI FKIP ULM yang dalam pekan ini sedang belajar menulis kritik puisi dengan pendekatan ini.

Sekadar menyegarkan kembali ingatan kita tentang pendekatan ini, saya ingin menjelaskan dengan singkat bahwa pendekatan kritik ini hanya fokus menilai karya sastra dengan melihat seluruh unsur-unsur pembangunnya: larik, bait, bentuk, lapis bunyi, diksi, persona, dan gaya bahasa. Pendekatan ini tidak tertarik pada pemaknaan dan penafsiran yang menghubungkan karya dengan segala hal di luar dirinya.

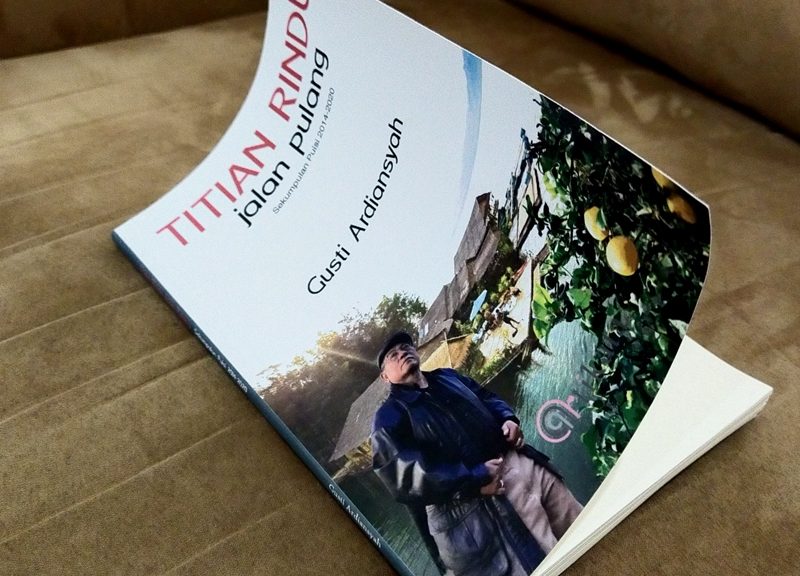

Gusti Ardiansyah menerbitkan kumpulan puisinya yang pertama tahun ini, Titian Rindu Jalan Pulang (2021). Buku 92 halaman ini berisi 88 puisi karya pensiunan ASN ULM kelahiran Kandangan, Hulu Sungai Selatan 1957. Petani jeruk di Mandastana, Barito Kuala ini mengaku sudah suka bersajak sejak SD. Puisi dalam buku ini sebagian sudah dipublikasikan di antologi bersama dan media sosial. Karena itu, tema dan bentuknya sangat beragam. Sebagian besar puisi lirik, sebagian kecil puisi deskriptif, dan tak satupun puisi naratif.

Pada sampul depan, gambar penyair disandingkan dengan gambar jeruk seperti penyandingan gambar para pemimpin wilayah. Komposisi gambar ini secara tak langsung mengisyaratkan isi buku ini. Ternyata memang demikian. Puisi yang melibatkan jeruk hanya ada satu. Sampul inilah yang membimbing saya untuk mencari puisi yang berhubungan dengan pekerjaan penyair dengan asumsi umum bahwa sajak yang baik selalu ditulis dari latar yang sosial dan budaya yang sangat intim dengan penulisnya. Perhatian saya langsung tertuju pada “Sajak di Tangkai Limau” di halaman 36.

Aku ingin merangkai kata

di ujung tangkai-tangkai yang berayun

Ketika kumbang dan kutilang bermain daun muda

Menciuminya satu persatu hingga sesore ini

Esok-esok akan kulihat bekas ciuman dan pijakan kakinyaAdakah akan membuah putik mahkota wangi putih

Berguguran di lantai tanah tak menjauh

Wangi putih itu terus mengaroma Terbawa mimpiLelap di bantal lama mengingati

Bau kasturi tubuhmu ke alam mimpiDi tanganku masih tersisa sepenggal limau siam

Merah oranye menguning sewangi rasa-rasa kita

Puisi lirik yang ditulis pada 2019 ini merupakan salah satu puisi terbaik di antara puisi lain dalam buku ini yang mengandung pernyataan “aku ingin”. Misal, pada sajak “KebunMu” (halaman 32) frasa aku ingin sekadar jadi repetisi yang tidak menghidupkan imajinasi. Sebaliknya, dalam “Sajak di Tangkai Limau”, imajinasi pembaca disegarkan dengan ungkapan tak lazim: … Aku ingin merangkai kata di ujung tangkai-tangkai yang berayun. Citraan visual itu kemudian dipadukan dengan simbol kegembiraan kumbang dan kutilang serta citraan penciuman yang meninggalkan kenangan yang dirindukan. Bait pertama ini adalah contoh bait yang baik yang bisa dikaitkan dengan masalah kerinduan tapi tanpa kata rindu atau kerinduan.

Kerinduan aku lirik diintensifkan pada bait kedua dengan citraan kinestetik “putik mahkota wangi putih berguguran” dan juga citraan penciuman yang kian membawa aku menjauh dari kesadaran.

Rindu yang awalnya ada ujung tangkai yang berayun, gugur di lantai, terbawa mimpi, dan pada akhirnya lelap di bantal. Bait terakhir mengajak pembaca membayangkan aku lirik yang lelap mengingat aroma tubuh kekasihnya sambil menggenggam jeruk oranye yang wanginya ia ibaratkan sewangi perasaan diri dan sang kekasih.

Keindahan puisi ini bukan hanya karena kemampuannya menghadirkan gambaran mental yang hidup tetapi juga meramu bebunyian yang merdu dengan menggunakan rima akhir dan rima dalam. Beberapa kata pembentuk bunyi puisi dirajut dengan baik agar antarbaris terajut dengan baik. Misal, kata ‘merangkai’ dan ‘tangkai-tangkai’ mengikat hubungan bunyi antarlarik. Demikian pula dengan kata ‘mencium’ pada larik keempat mengikat bunyi pada larik selanjutnya yang menggunakan kata ‘ciuman’.

Mari bandingkan sajak itu dengan sajak lain tentang rindu dalam buku ini. Judulnya “Nostalgia Pohon Pisang” (halaman 58). Sajak ini ditulis di tempat dan tahun yang sama tetapi beberapa bulan setelah menulis puisi “Sajak di Tangkai Limau”.

Nostalgia Pohon Pisang

Aku merindukanmu tanpa koma

tanpa tanda petik

dan tanpa titikAku merasakan hadirmu

dengan rasa bergetaran

hingga tengkuk

di pelukan angin berembun subuh

hingga pagi

Rindu dalam puisi ini dikatakan secara langsung. Sifat kerinduanya pun diambil dari dalil tata bahasa (rindu tanpa tanda baca). Diksi koma, tanda petik, dan titik menyiratkan persona atau pihak spesifik yang menjadi sasaran ungkapan aku lirik. Pihak itu bukan semua kau lirik tetapi kau yang paham fungsi tanda baca. Sayang sekali aku lirik tak menyadari kontradiksi yang dapat ditimbulkan oleh pilihan kata-kata itu. Bait kedua tampak melemahkan bait pertama. Jika memang kerinduannya tak mengenal tanda baca sebagai jeda, umpama, dan batas akhir, mengapa rasa kehadiran sosok yang dirindu hanya sebatas tengkuk dan pagi? Dalam hal inilah seorang penyair perlu menghayati diksi yang dipilihnya. Atas dasar pertimbangan ini, puisi sebelumnya lebih baik daripada puisi ini.

Dari dua contoh puisi di atas kita bisa belajar mana puisi yang sangat puitis. Dengan menggunakan ukuran kekayaan unsur-unsur pembangun puisi dan faktor penunjangnya, puisi yang puitis dapat ditetapkan. Puisi pertama jelas lebih puitis daripada puisi yang kedua karena ia mampu mengatakan rindu tanpa kata rindu, aspek musiknya juga lebih kaya dan tak punya kontradiksi.

Loktara, 10 Maret 2021